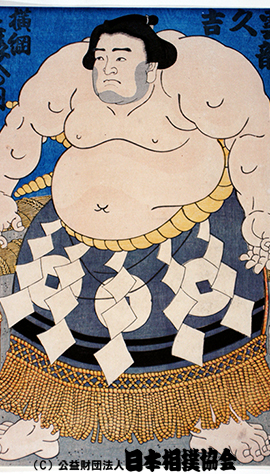

第10代横綱 雲龍 久吉 ( うんりゅう ひさきち ) タイム-ライン

基本情報

| 最高位 | 大関 |

|---|---|

| 本名 | 塩塚 久吉 → 佐藤 喜太郎 |

| 生年月日 | 文政5年9月 |

| 出身地 | 福岡県 |

| 身長 体重 | 178.0センチ 135.0キロ |

| 所属部屋 | 追手風 |

| 改名歴 |

|

| 初土俵 | 弘化4年十一月 |

| 引退場所 | 元治2年二月 |

|

土地相撲から陣幕部屋(大坂相撲)に入門したが、1846年に江戸へ出て江戸相撲・追手風の弟子となり、1848年11月場所において幕下二段目付け出しで初土俵を踏むと同時に、柳川藩の抱え力士となる。1853年2月場所で新入幕を果たすと4場所連続で優勝相当成績(8勝1分1休、7勝1敗1分1休、6勝1分1預2休、8勝2休)を挙げるなど順調に出世していき、1858年1月場所で大関へ昇進、1861年9月場所で吉田司家から横綱免許を授与された。 その後は、体力の衰えもあって1865年2月場所を最後に現役を引退して年寄・追手風を襲名し、相撲会所の筆頭(ふでがしら、現在の相撲協会理事長)を務め、明治維新後の大相撲復興に手腕を発揮した。1891年6月15日に死去、67歳没。実在性に乏しい初代横綱「明石志賀之助」から第3代「丸山権太左衛門」までを公式横綱として認定したのは、この雲龍であるとされる。雲龍が記した手記によると、第17代「小錦八十吉」までの横綱について記されている。 横綱土俵入りのうち、「不知火型」を考案した人物とされている。これは通説によると「雲龍型と不知火型の名前が途中で入れ替わった」とされているが、雲龍と不知火の土俵入りがあまりにも美しかったために後世になって名前のみが残され、正式に型の名前を付ける際によく調査していなかったことから入れ替わってしまった、という見方がある。 実際に雲龍と不知火がどのような型の土俵入りを行っていたかは、後年になって錦絵や写真から判断されている(両手を広げた不知火型で横綱土俵入りを行う雲龍の錦絵が残存していたり、不知火が雲龍型のポーズをとっている写真も現存する)。

|

戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け

(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)

| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 生涯 | 182 | 45 | 0.802 | 67休 9預 16分 | 227 | 35 |

| 幕内 | 127 | 32 | 0.799 | 55休 5預 15分 | 159 | 26 |

| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||

| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |

| 0優勝 0準優勝 | ||||||

| 大関 | 63 | 24 | 0.724 | 41休 1預 7分 | 87 | 15 |

| 0優勝 0準優勝 | ||||||

| 関脇 | 23 | 2 | 0.920 | 2休 1預 | 25 | 3 |

| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||

| 小結 | 12 | 5 | 0.706 | 6休 2預 5分 | 17 | 4 |

| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||

| 前頭 | 29 | 1 | 0.967 | 6休 1預 3分 | 30 | 4 |

| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||

| 十両 | 13 | 5 | 0.722 | 4休 2預 1分 | 18 | 3 |

| 0優勝 0準優勝 | ||||||

| 幕下 | 42 | 8 | 0.840 | 8休 2預 | 50 | 6 |

| 0優勝 0準優勝 | ||||||

| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |

| 0優勝 0準優勝 | ||||||

| 序二段 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |

| 0優勝 0準優勝 | ||||||

| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |

| 0優勝 0準優勝 | ||||||

| 前相撲 | 0場所 | |||||